-

- ‘조직 재생 필러’로 빠른 로봇 재활 가능성 열었다

- ‘조직 재생 필러’로 빠른 로봇 재활 가능성 열었다 - IBS 뇌과학 이미징 연구단, 손상된 근육‧신경 재생 돕는 주사형 조직 보형물 개발 - 심각한 근육‧신경 손상으로 걷지 못하던 쥐, 3일 만에 보행 … Nature 誌 게재 ▲ 왼쪽부터 신미경 교수, 손동희 교수, 진수빈 연구원, 최희원 연구원 근육이나 신경 손상 초기에 빠른 재생을 돕는 새로운 조직 보형물 소재가 개발됐다. IBS 뇌과학이미징연구단의 신미경 교수(글로벌바이오메디컬공학과)와 손동희 교수(전자전기공학부) 연구팀은 손상된 조직의 기능을 대체하는 주사 주입형 바이오 신소재를 개발했다. 더 나아가 이 소재를 기반으로 근육과 신경이 심하게 손상되어 걷지 못하던 동물모델에 적용해 빠른 조직 재생 및 재활 효과를 확인했다. 심각한 근육 손상 초기에 적절한 치료를 받지 못하면 만성적으로 근육이 기능적으로 결손되고, 이로 인한 장애가 유발될 수 있다. 근력 감소로 인한 환자 삶의 질 저하를 막으려면 근육의 정상적 회복을 촉진하는 동시에 움직임의 즉각적 회복을 돕는 재활 치료가 필요하다. 손상된 신경‧근육 회복에 있어 보행 보조 로봇 등 웨어러블 장치와 체내 이식형 소자가 통합된 ‘폐회로 보행 재활 기술’이 각광 받는다. 하지만 체외 장치와 체내 조직을 연결하기 위한 소자들의 크기가 커서 복잡하고 작은 손상된 조직 영역에 이식하기 어려웠다. 또한, 딱딱한 소자가 부드러운 조직에 지속적인 마찰을 일으켜 염증이 유발된다는 것도 문제였다. 즉, 기존 기술로는 단시간에 환자의 보행 재활을 기대하기는 어려웠다. 이러한 한계를 극복하기 위해 연구진은 생체조직처럼 부드러우면서도 조직에 잘 접착되고, 전기 저항이 작아 근육과 신경의 전기 신호를 잘 전달할 수 있는 새로운 소재 개발에 착수했다. 우선 연구진은 피부 미용용 필러로 쓰이는 히알루로산 소재를 기반으로 조직처럼 부드러운 하이드로젤 소재를 만들었다. 여기에 금 나노입자를 투입해 전기 저항을 낮췄다. 또한, 기계적 안정성을 높이기 위해 분자들이 자유롭게 재배열하게 제조하여 필러처럼 주사로 국소적 손상 부위에 주입할 수 있도록 했다. ▲ [그림1] 뇌과학이미징연구단에서 제시한 주사 주입형 조직 보철용 전도성 하이드로젤 소재를 통한 보행 재활 훈련 연구진은 손상된 근육과 신경에 제작한 보형물을 주사로 주입했을 때, 좁고 거친 손상 조직 표면에 보형물이 밀착 접촉됨을 확인했다. 나아가 보형물은 조직 손상 부위를 채워 건강한 조직에서 발생하는 전기생리학적 신호를 성공적으로 전달했다. 보형물 자체를 전극으로 사용하여 조직에 전기 자극을 가하거나, 조직으로부터 발생하는 신호를 계측할 수 있음을 확인한 것이다. 이어 연구진은 동물실험을 통해 빠른 근육 재생 및 재활 효과도 확인했다. 경골전방근육이 심하게 손상된 설치류 모델의 조직 손상 부위에 제작한 보형물을 주사하고, 말초신경에 전기 자극을 가할 수 있도록 인터페이싱 소자를 이식했다. 우선, 전도성 하이드로젤을 조직 손상 부위에 채우는 것만으로도 조직 재생이 개선됐다. 신경 전기 자극을 주었을 때 발생하는 근전도 신호를 계측하여 보행 보조 로봇을 작동, 소동물의 보행을 성공적으로 보조할 수 있었다. 더 나아가, 신경 자극을 따로 주지 않아도 전도성 하이드로젤의 조직 간 신호 전달 효과를 이용하면 로봇 보조를 통한 소동물의 보행 재활 훈련이 가능하다는 점도 확인했다. 조직이 손상되어 잘 걷지 못하던 실험 쥐는 단 3일 만에 로봇 보조를 통한 정상적 보행이 가능하게 되었다. 신미경 교수는 “신경근 회복을 위해 재활 훈련이 요구되는 심각한 근육 손상에 손쉽게 적용할 수 있는 주사 가능한 전기 전도성 연조직 보형물을 구현했다”며 “근육과 말초신경 뿐만 아니라 뇌, 심장 등 다양한 장기에 적용할 수 있는 조직 재생용 신물질로 활용 가능할 것”이라고 말했다. 손동희 교수는 “우리 연구진이 제시한 새로운 바이오 전자소자 플랫폼은 재활 치료가 어려운 신경근계 환자들의 재활 여건을 크게 개선할 수 있을 것”이라며 “전기생리학적 신호 계측 및 자극 성능을 활용하면 향후 인체 내 다양한 장기의 정밀 진단 및 치료까지 확대될 수 있다”고 말했다. 연구진은 다양한 손상 조직에 전도성 하이드로젤을 주사하여 회복 가능성을 확인하는 한편, 임상 수준에서 최소침습적인 재활 시술로 이어지기 위한 후속 연구를 진행 중이다. 연구 결과는 11월 2일 세계 최고 권위의 국제학술지 네이처(Nature, IF 64.8)에 게재되었다. ○ 관련 언론보도 - 근육 조직 재생하는 필러 주사 나왔다 <조선비즈, 2023.11.02.> - '손상 근육·신경 재생 필러'로 빠른 재활 가능성 열었다 <연합뉴스, 2023.11.02.> - 조직 손상돼 못 걷던 쥐, 3일 만에 걸었다…국내 연구진, 재생 돕는 새 보형물 개발 <헤럴드경제, 2023.11.02.> - IBS, 근육·신경 재생 돕는 '조직 재생 필러' 개발 <전자신문, 2023.11.02.> - 미용 필러 소재로 근육·신경 손상 환자 재활 돕는다 <이데일리, 2023.11.02.> - 미용 필러 소재로 신경 손상환자 재활 돕는다 <한국경제, 2023.11.02.>

-

- 작성일 2023-11-29

- 조회수 1385

-

- 국가연구개발 우수성과 100선에 성균관대 연구 7건 선정 '쾌거'

- 국가연구개발 우수성과 100선에 성균관대 연구 7건 선정 '쾌거' - 이세훈 의학과 교수, 순수기초·인프라 분야에서 최우수성과에 선정 과학기술정보통신부와 한국과학기술기획평가원이 지난 10일 발표한 '2023년 국가연구개발 우수성과 100선'에 우리 대학의 연구가 7건 선정되었다. 국가연구개발 우수성과 100선은 국가 발전을 견인해 온 과학기술의 역할에 대한 국민들의 이해와 관심을 제고하고 과학기술인들의 자긍심을 고취하고자, 범부처적으로 우수한 국가연구개발 성과를 선정하는 제도로서, 올해로 18년 차를 맞이하였다. 우리 대학에서는 ▲기계·소재 분야에서 성균나노과학기술원 배완기 교수가, ▲생명해양 분야에서 의학과 김석형 교수 및 화학공학/고분자공학부 이동엽 교수가, ▲정보·전자 분야에서 반도체시스템공학과 전재욱 교수가, ▲융합 분야에서 화학공학/고분자공학부 김태일 교수 및 글로벌바이오메디컬공학과 박장연 교수가, ▲순수기초·인프라 분야에서 이세훈 의학과 교수가 각각 선정되었다. 특히, 이세훈 교수는 순수기초·인프라 분야에서 최우수 연구성과로 선정되는 쾌거를 이루었다. 기계·소재 분야에서 선정된 배완기 교수는 리간드 양자점을 이용한 초고해상도 대면적 패턴화 기술 개발을 통해 차세대 디스플레이 산업에 상용화할 수 있는 새로운 기반 기술을 개발하였다. 생명해양 분야의 김석형 교수는 유전자가위를 탑재한 유전자 변형 마우스 기반의 획기적인 in vivo CAF 표적 검증 플랫폼을 세계 최초로 확립하여 국내외 바이오산업에 크게 기여할 것으로 기대받고 있다. 동일 분야의 이동엽 교수는 다양한 단백질 발현 디자인 파라미터를 통합적으로 고려하여 여러 조건에 따라 맞춤형으로 설계할 수 있는 합성 유전자 기술 개발을 통해 다국적생명공학 및 바이오제약기업과 기술이전을 달성하는 등 높은 성과를 달성하였다. 정보·전자 분야의 전재욱 교수는 실제 자율주행차량에 활용하기 위한 높은 정확도와 실시간 처리가 동반된 기술을 개발하였으며 특히, 이번 연구를 통해 개발한 딥 러닝 기반 영상 화질 개선 모듈은 세계 최고 수준으로 평가받고 있어 과학기술적 파급 효과가 클 것으로 기대된다. 융합 분야의 김태일 교수는 움직임에 의한 노이즈를 차단할 수 있는 선택적 노이즈 흡수 소재를 개발하고 이를 바이오 전자소자에 적용하여 신호 필터 없이 뇌파생체신호를 확보할 수 있음을 규명한 것으로 세계적인 학술지 사이언스(Science)에 관련 논문이 게재되었다. 동일 분야의 박장연 교수는 다양한 인지과정에서 뇌신경망의 작동 원리를 분석하여 위계적이고 역동적인 뇌 신경말 모델을 구현하였다. 이를 통해 퇴행성 뇌질환에서의 인지 손상 등에 대해 보다 정량적이고 객관적인 진단과 치료를 가능하게 할 것으로 기대된다. 순수기초·인프라 분야에서 최우수 성과로 선정된 이세훈 교수는 국내 최대 규모의 폐암 환자 ‘이미지-유전체-임상’ 데이터베이스를 구축하고, 인공지능 기반 바이오마커를 이용하여 면역항암제의 반응성을 판별·분석하는 원천기술을 확보한 것으로 평가받고 있다.

-

- 작성일 2023-11-29

- 조회수 505

-

- 생명물리학과 김인기 교수 연구팀, 360도 볼 수 있는 초소형 라이다 센서 개발

- 생명물리학과 김인기 교수 연구팀이 한 번의 측정으로 360도 전 영역의 물체를 인식할 수 있는 초소형 라이다(LiDAR: Light detection and ranging; 레이저로 사물의 위치를 가늠하는 장치)를 개발했다. 라이다란 레이저 이미징, 감지와 범위의 약어로 물체나 표면에 빛을 쏴서 반사광이 되돌아오는 시간을 측정해 거리를 측정하는 기술이다. 빛 파장과 수신 위치를 변화시키면 지표면과 해저 지형을 입체(3D) 이미지로 표현할 수 있다. 이 기술을 이용한 라이다 센서는 최근 자율주행 차량에 많이 상용된다. 차량에서 쏜 빛으로 도로 위 사물과 차량 주변을 달리는 차량 같은 물체 거리나 정체까지 파악하고 주행 속도와 방향을 판단하는 것을 돕는 눈 역할을 한다. 이런 능력으로 인공지능(AI)과 함께 자율주행 기술 혁명을 주도하는 혁신의 아이콘 기술로 떠올랐다. 하지만 기존의 라이다 기술은 여러 한계가 있다. 수시로 상황이 바뀌는 도로 상황에 빠르게 대응하려면 정면뿐만 아니라 측면과 후방도 함께 살펴야 하지만 현재는 센서가 빙글빙글 도는 회전형 방식이라 전후방을 동시에 감지하지 못했다. 또한 회전형 방식의 라이다는 다양한 기계전자 부품으로 인해 부피가 크고, 외부 충격에도 매우 민감한 문제가 있다. 연구진은 머리카락 굵기 1000분의 1에 불과한 초박형 평면 광학 소자인 메타표면을 활용해 초소형 라이더 센서를 제작하는 방법을 알아냈다. 메타표면은 빛 파장보다 작은 패턴을 이용해 만든 2차원 박막 구조를 뜻한다. 또한 보다 적은 물리적 공간을 필요로 하므로 소형 안테나 설계에 적합한 물질로 꼽힌다. 라이다에 적용하면 시야각이 대폭 늘어나고 물체를 입체적으로 인식하게 된다. 연구팀은 메타표면을 구성하는 나노 구조체를 설계하고 배열 주기를 조절하는 센서 시야각을 360도로 확대하는 데 성공했다. 메타표면에서 전 방향으로 쏜 1만 개 이상의 빛(포인트클라우드)이 물체에 닿은 지점을 카메라로 촬영하면 작은 점들로 표현된 물체 형상이 보이는데 이를 바탕으로 물체를 3D로 인식하는 방식이다. 라이다 센서 기술은 애플 아이폰의 얼굴인식 기능인 ‘페이스아이디(Face ID)’에도 사용되고 있다. 아이폰은 포인트 클라우드를 형성하기 위해 생성기(Dot projector)를 사용하지만 점 패턴의 균일도와 시야각이 제한적이고 부피가 크다는 한계가 있었다. 이번 연구는 휴대전화와 가상현실(VR)·증강현실(AR) 안경, 무인 로봇이 주변 환경의 입체 정보를 인식하는 기술을 나노광학 소재로 실현했다는 데 의의가 있다. 나노 인쇄기술을 활용하면 안경처럼 곡면이 있는 물체나 휘는 유연 기판과 같은 표면에도 장착할 수 있어 AR글래스에 적용될 수 있을 것으로 보인다. 본 연구는 김인기 교수가 교신저자로 참여하였으며, 포항공대 노준석 교수 연구팀과 공동 연구로 수행되었다. 연구 결과는 국제학술지인 Nature Communications(IF 17.694)에 10월 10일(월) 온라인 게재되었다. 본 연구는 삼성미래기술육성센터의 지원과 세종과학펠로우십 사업을 통하여 수행되었다.

-

- 작성일 2022-11-18

- 조회수 2612

-

- 우충완 교수 - 대한통증연구학회에서 김찬 학술상 수여

- 성균관대학교 글로벌바이오메디컬공학과 우충완 교수님이 대한통증연구학회(http://www.koreapain.org/)에서 김찬 학술상을 수여했습니다. 김찬학술상 정보 1. 대 상 대한통증연구학회 정회원을 대상으로 하며, 주 저자(제1저자 또는 책임저자)에게 수여함을 원칙으로 합니다. 2. 지원 분야 논문의 내용에 따라 동물실험이나 세포, 조직 등을 이용한 실험 논문과 환자 또는 인간을 대상으로 한 임상 논문을 포함하여 수상자를 결정합니다. (지원 분야가 적절치 않을 경우 학술상 심사위원회에서 조정할 수 있습니다.) 3. 대상 업적 공모일 1년 전부터 (2021년 10월1일부터 2022년 9월 30일) 국내외 권위 있는 통증 분야 학술지에 게재(수락)된 논문 중 다른 상을 수상하지 않은 논문을 대상 업적으로 합니다. 외국 연수 중 연수 기관에서 연구하여 발표한 논문은 제외합니다.

-

- 작성일 2022-11-17

- 조회수 1967

-

- 우충완 교수 - 2022년 국가연구개발 우수성과 100선 선정

- 과학기술정보통신부(장관 이종호, 이하 ‘과기정통부’)는 ‘2022년 국가연구개발 우수성과 100선’(이하 ‘우수성과 100선’)을 선정하여 최종 발표하였다. 우수성과 100선은 국가 발전을 견인해 온 과학기술의 역할에 대해 국민들의 이해와 관심을 제고하고 과학기술인들의 자긍심을 고취하고자 범부처적으로 국가연구개발 우수성과를 선정하는 제도로서, 올해로 17년차를 맞이하였다. 올해는 정부지원을 받아 수행한 약 7만5천여 연구개발(R&D) 과제 중(’21년 기준), 각 부‧처‧청이 선별․추천한 총 852건의 후보성과를 대상으로, 산‧학‧연 전문가 100명으로 구성된 선정평가위원회(위원장 이혜숙 교수, 가톨릭대)에서 질적 우수성*을 평가한 후, 대국민 공개검증을 거쳐 최종 100건의 우수성과를 선정(최우수성과 총 12건 포함)**하였다. * 연구개발 효과(기술 완성도, 수준 향상, 개발 촉진) 및 경제사회적 파급 효과 등 ** 6개 기술분과별 선정 현황 : 기계·소재 19건 / 생명·해양 24건 / 에너지·환경 18건 / 정보·전자 19건 / 융합 10건 / 순수기초·인프라 9건 최종 우수성과 100선의 면모를 살펴보면, 국민이 바라는 대한민국 미래* 실현에 기여할 수 있는 다양한 성과들이 포함되어있다. *「대한민국 과학기술 미래전략 2045」(’20.10월) : 보다 ①안전하고 건강한, ②풍요롭고 편리한, ③공정하고 차별 없는 소통․신뢰, ④인류사회에 기여하는 과학기술 ① 보다 안전한 사회를 위한 ‘사회 안전 인프라용 세계 최고 내진·내화 복합성능 H형강 저탄소 제품 국산화(정준호, 현대제철(주))’ 성과는 구조물의 고층화 추세에 따라 지진·화재 등의 재해를 대비하는 반드시 필요한 기술이며, 보다 건강한 사회를 위한 ‘신개념 뇌동맥류 수술 시스템 개발 및 동물 실험을 통한 성능 검증(김준원, 포항공대)’ 성과는 광섬유가 통합된 이중구조의 도관을 이용하여 고분자 미세섬유를 연속적으로 생성하는 방법으로서, 혈관 내 질환을 효과적으로 치료할 수 있는 차세대 수술 시스템이다. ② 보다 풍요로운 사회를 위한 ‘자기장을 이용해 뇌의 운동신경을 무선 및 원격으로 정밀 제어하는 나노 자기유전학 기술 개발(천진우, 기초과학연구원)’ 성과는 자기장으로 뇌신경을 자극하여 생체신호를 조절하고 최소한의 수술로 뇌질환 치료까지 가능한 기술이며, 보다 편리한 사회를 위한 ‘5G 기반 열차 중심 철도신호 기술개발(정락교, 한국철도기술연구원)’ 성과는 세계 최초 5G 기반 열차 중심 제어와 주행 중 결합·분리 기술로서, 막대한 비용이 수반되는 노선의 증설을 대신할 수 있는 경제적인 대안이 될 수 있다. ③ 디지털 인프라 기반 소통 사회를 위한 ‘게임이 아닌 현실 같은 초실감 메타버스 서비스를 위한 이머시브 미디어 원천기술(서정일, 한국전자통신연구원)’ 성과는 메타버스 환경에서도 현실과 같은 3차원 입체영상을 자유롭게 시청할 수 있는 기술이며, 신뢰 사회를 위한 ‘AI 기반 안드로이드 악성코드 분석 플랫폼 기술 관련 특허 미국 10대 보안회사 기술이전(정수환, 숭실대)’ 성과는 탐지․분석을 우회․회피하는 등 공격자에 의해 지능화된 악성코드 동작을 무력화 하는 기술로, 탐지율을 획기적으로 향상하는데 기여하였다. ④ 인류사회에 기여하는 수소에너지 난제를 해결하기 위한 ‘볼 밀링 법을 통한 기계 화학적 암모니아 합성(백종범, 울산과학기술원)’ 성과는 세계 최초로 상온·압 조건의 친환경 암모니아 생산 기술로서, 수소경제 가치 사슬의 핵심 원료인 암모니아의 수송·저장 문제를 획기적으로 개선할 수 있으며, 기후변화 문제 해결을 위한 ‘지구 온난화의 원인인 이산화탄소를 유용한 물질로 전환하는 전기화학 합성 기술 개발(오형석, 한국과학기술연구원)’ 성과는 전기화학적 이산화탄소 전환 기술의 상용화를 위한 가교 역할뿐만 아니라 탄소중립 시대에 부합한 새로운 사업의 가능성을 제시하였다. 또한, 국가연구개발사업으로 창출된 우수성과의 국민 체감도를 높이기 위해 ‘사회문제를 해결하는 연구개발성과’ 선정 과정에 일반 국민이 직접 참여하는 온라인 투표*(약 5천명 참여, 종합 10선 선정) 절차를 진행하였다. * 공개검증(10.6.~10.31) 대상 후보성과 100건 전체를 대상으로 투표 실시(10.12~10.25.) 국민들이 사회문제해결 성과로 가장 많이 선택한 ‘하반신 마비 장애인을 위한 전동형 외골격 로봇 엔젤렉스 M20의 개발 및 최첨단 로봇 재활 솔루션 제공과 국내 의료기관 보급 성공(공경철, ㈜엔젤로보틱스)’ 성과는 착용자 의도에 따라 보조력을 제공하는 지면 보행형 웨어러블 로봇으로, 환자의 빠른 일상복귀에 기여할 수 있다는 점에서 높은 관심을 끌었고, ‘골든타임 사수 119 인공지능 신고접수(권은정, 한국전자통신연구원)’ 성과는 119 신고 초동 대응을 돕는 똑똑한 신고시스템으로서 소방·안전 관련 각종 위기상황에서 국민 피해를 줄일 수 있다는 점이 좋은 평가를 받았다. 이번 우수성과 100선으로 최종 선정된 성과는 과기정통부장관의 인증서와 현판이 수여되고 관계규정에 따라 사업과 기관평가 등에서 가점을 받게 되며, 선정된 연구자는 국가연구개발 성과평가 유공포상(훈·포장, 대통령표창, 국무총리표창 등) 후보자로 적극 추천되는 등의 혜택이 제공된다. ※ 주요 온라인 서점 e-Book 무상배포(’22년 우수성과 100선 사례집), ‘2022 대한민국 과학기술대전(12.15~17, 킨텍스)’ 통합부스 전시 참여 등 온․오프라인 대국민 홍보 예정 과기정통부 주영창 과학기술혁신본부장은 “과학기술이 우리나라의 사회문제를 해결하고 미래를 열어가는 중심이 될 수 있도록 지속적으로 국가연구개발 예산을 확대할 계획이며, 국민들이 체감할 수 있는 연구성과 홍보 등 소통도 계속 노력할 것”이라고 밝혔다. 출처: [BRIC Bio통신원] 2022년 국가연구개발 우수성과 100선 선정 ( https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=news&id=346453 )

-

- 작성일 2022-11-17

- 조회수 1327

-

- 박장연 교수 연구팀, 생각의 흐름을 볼 수 있는 초고속 뇌 신경활동 영상기술 세계 최초 개발

- 글로벌바이오메디컬공학과 박장연 교수 연구팀은 수 밀리 초의 초고시간해상도로 생체 내 뇌 신경활동을 직접 영상화할 수 있는 차세대 뇌기능 영상기술을 세계 최초로 개발하였다. 제안된 초고속 뇌 신경활동 영상기술의 주된 검증은 전기 생리학 연구 그룹인 고려대학교 곽지현 교수(현재 서울대학교 뇌인지과학과) 연구팀과의 협업으로 이루어졌다. 비침습적 뇌기능 영상(혹은 신경영상) 기법들은 생체 내 뇌기능이 어떻게 이루어지는지를 규명하는 데 큰 역할을 하고 있다. 하지만 현재 가장 널리 사용되고 있는 비침습적 뇌기능 영상들인 뇌전도(EEG)와 뇌자도(MEG), 그리고 기능적 자기공명영상(fMRI) 등은 시간 및 공간해상도 측면에서 뚜렷한 장단점들을 가지고 있어 생체 내 뇌 연구에 중요한 한계로 작용하고 있다. 예를 들어, EEG와 MEG는 높은 시간해상도(~밀리초)에도 불구하고 낮은 공간해상도(~센티미터)를 제공하고, fMRI는 높은 공간해상도(~밀리미터)에도 불구하고 낮은 시간해상도(~초)와 혈류 기반의 간접적인 신경활동 정보만을 제공한다. 박장연 교수 연구팀에서는 신경활동전위 변화시간에 버금가는 수 밀리 초의 시간해상도를 가지는 자기공명영상을 구현할 경우 직접적인 신경활동의 측정 및 영상화가 가능할 것이라 예상하였고, 영상 데이터를 쪼개어 얻는 방법을 이용해 밀리 초의 초고시간해상도를 가진 자기공명영상을 구현하였다. 연구팀은 이를 이용해 높은 시공간해상도로 신경활동을 직접적으로 영상화함과 동시에, 뇌 신경망에서의 신경활동이 전달되는 과정 또한 영상화하였다. 또한 이러한 직접적 신경활동영상의 새로운 신호 기전에 대해서도 중요한 가설을 제안하였다. 연구팀은 9.4T 동물용 MRI 장비에서 살아있는 마우스의 뇌를 이용해 개발한 초고속 뇌 신경활동 영상기술을 검증하였다. 마우스 수염 부위에 주기적인 전기 자극을 가하면서 시상(thalamus)과 일차 체성감각피질(primary somatosensory cortex, S1)을 포함하는, 0.22 밀리미터의 공간해상도와 5 밀리 초의 시간해상도를 가지는 신경활동의 시간열(time series) 영상을 획득하여 20-25 밀리 초에서 S1에서의 신경활동 반응을 확인하였다. 이와 더불어 S1에서의 신경활동 반응 전에 10-15 밀리 초 사이에서 나타나는 시상에서의 신경활동 반응 또한 확인하였고, 이를 통해 시상을 거쳐 S1에 이르는 시상-피질 신경전달경로 상에서 시간에 따른 신경전달이 어떻게 이루어지는 지를 영상화하였다. 또한 이러한 초고속 신경활동 영상의 새로운 신호 기전으로 신경활동 시 발생하는 세포막변위의 변화에 따른 T2 이완화 시간(relaxation time)의 변화를 제시하였다. 연구팀이 제안한 높은 시간 및 공간해상도를 가진 생체 내 초고속 뇌 신경활동 영상기술은 수 밀리 초의 초시간해상도로 생체 내 뇌 신경활동을 영상화함으로써, 신경활동의 직접적인 영상화와 함께 뇌 신경망에서 신경활동 신호의 전달이 어떻게 이루어지는지를 보여줄 수 있는 차세대 뇌기능 영상기법이라고 말할 수 있다. 이러한 차세대 뇌기능 영상기법을 통해 다양한 인지과정에서 뇌 기능이 실제로 어떻게 이루어지고 있는지를 반영하고 표상할 수 있는 실제에 가까운 다이내믹한 뇌 신경망 모델이 구현이 가능할 수 있을 것이며, 임상적인 측면에서는 퇴행성 뇌질환에서의 인지 손상이나 정신질환에 있어서 객관적이고 정량적인 평가를 가능하게 함으로써 현대 의학의 추세인 개인별 정밀 진단에 크게 기여할 수 있으리라 기대한다. 박장연 교수는 “본 연구는 뇌기능 영상 분야의 오랜 숙원이었던 높은 시간 및 공간해상도를 동시에 가진, 생체 내 뇌 신경활동 영상을 구현했다는 점에서 매우 큰 의미가 있다”며 “특히 초고시간해상도로 뇌 신경망에서 신경활동의 활성화 및 전달과정을 영상화할 수 있다는 것은 뇌 신경망에서 인지 과정에 따른 정보의 흐름 즉 생각의 흐름을 볼 수 있다는 것을 의미하며, 이를 통해 뇌 기능의 위계적인 연결 구조를 규명함으로써 ‘생각하는 뇌’에 대한 실질적으로 깊이 있는 이해를 가능하게 할 수 있을 것”이라고 말했다. 덧붙여 “인간에게도 적용 가능하다는 것이 검증되면 뇌 과학 분야에 ‘Game Changer’ 가 될 수 있을 것으로 기대한다.”고 말했다. 이 연구 성과는 2022년 10월 14일 국제학술지 ‘Science’저널 (IF: 47.728) 에 Research Article로 게재되었으며, 주목할 만한 논문에 대해 실리는 논평 기사인 Perspectives와 함께 실렸다. 또한 논문 게재와 함께 Nature news에서도 논문에 대한 기사를 다루었으며, The Scientist(영국)와 STAT news (미국)에서도 논문에 대한 기사를 실었다. ※ 논문제목: “In vivo direct imaging of neuronal activity at high temporo-spatial resolution” ※ Science, https://www.science.org/doi/10.1126/science.abh4340

-

- 작성일 2022-10-18

- 조회수 1281

-

-

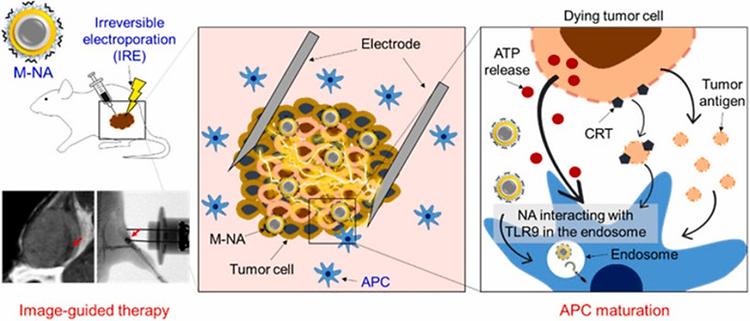

- 박천권 교수 , 효과적인 종양 치료 및 재발 억제 기술 개발

- 박천권 교수 연구팀은 국제 저명 학술지인 Biomaterials (IF : 15.3) 에 'Image-guided in situ cancer vaccination with combination of multi-functional nano-adjuvant and an irreversible electroporation technique' 라는 제목의 논문을 게재했다. 면역치료는 우리몸의 면역세포를 활성화해 종양과 싸울 수 있게 해주는 신개념 치료법이다. 최근 면역세포의 활성화를 위해 다양한 약물을 면역세포로 전달하는 기술이 연구가 되고 있다. 본 연구에서는 세포 내부에 쉽게 들어갈 수 있고, MRI/CT로 영상화가 가능한 나노입자를 이용하여 면역활성물질 (CpG)을 세포내로 전달할 수 있는 기술을 개발하였다. 이러한 나노입자를 비가역적 전기천공법 (Irreversible electroporation; IRE)과 병용으로 처리했을 때, 대장암 및 유방암을 효과적으로 치료할 수 있음을 보였다. 생체재료/나노공학/종양치료학 기술이 접목된 이러한 기술을 더욱 발전시켜 다양한 임상적으로 활용 가능한 종양치료법으로 개발해 나갈 예정이다. 이 논문에는 한준혁 학생이 제1저자로, 박우람, 박천권 교수가 교신저자로 참여했다. 논문에 관한 자세한 내용은 링크를 통해 확인할 수 있다. 관련기사 : http://www.lecturernews.com/news/articleView.html?idxno=106458

-

- 작성일 2022-10-13

- 조회수 1845

-

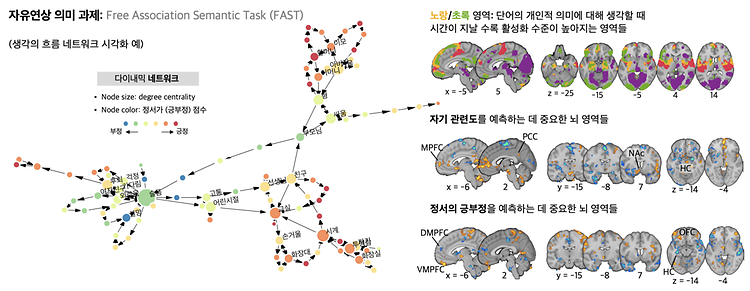

- 우충완 교수 연구실, Science Advances 논문 게재

- 우충완 교수 연구팀(Cocoan lab) 은 국제 저명 학술지인 Science Advances (IF : 14.136) 에 'When self comes to a wandering mind : Brain representations and dynamics of self-generated concepts in spontaneous thought' 라는 제목의 논문을 게재했다. 이 논문에는 김별 학생이 제1저자로, 우충완 교수가 교신저자로 참여했다. 논문에 관한 자세한 내용은 링크를 통해 확인할 수 있다.

-

- 작성일 2022-10-13

- 조회수 1734

-

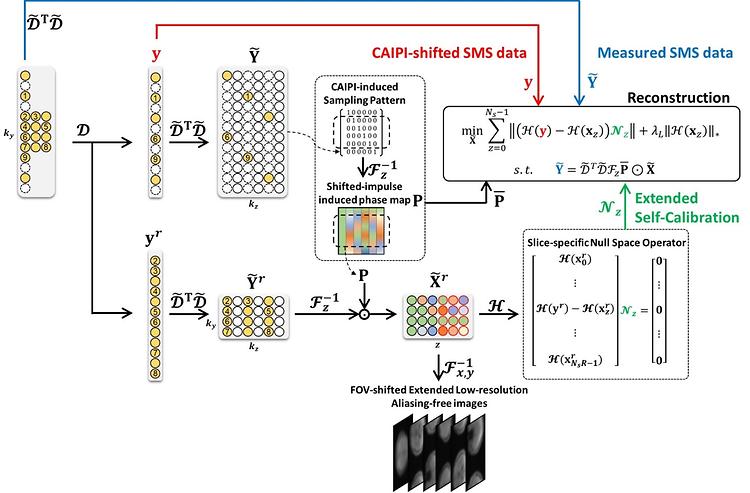

- 박재석 교수 연구실, Medical Image Analysis 논문 게재

- 박재석 교수 연구실(MISL lab)은 국제 저명학술지인 Medical Image Analysis (IF = 13.828)에 ‘Generalized self-calibrating simultaneous multi-slice MR image reconstruction from 3D Fourier encoding perspective’ 라는 제목의 연구논문을 게재했다. 다중대역 MRI에서 가변밀도 샘플링 및 3D Fourier 신호 모델 개발을 통해, 레퍼런스 신호 샘플을 얻기 위한 부가적인 영상 획득 없이 저해상도 레퍼런스 신호 샘플을 영상 신호와 동시에 획득하고 조정 및 복원에도 이용함으로써 획득 데이터에 중첩되어 있는 다중 밴드의 신호를 각 단층 신호로 정확하게 분리 복원할 수 있음을 증명했다. 이를 통해 기존의 영상 시간을 줄일 수 있어서 향후 임상적 적용도 기대된다. 이 논문에는 임은지 학생이 제1저자로, 박재석 교수가 교신저자로 참여했다. 논문에 관한 자세한 내용은 링크를 통해 확인할 수 있다.

-

- 작성일 2022-10-13

- 조회수 1272

발전기금

발전기금